Строительство и архитектура /

Современные строительные материалы

Д.т.н. Дамдинова Д.Р., д.т.н. Хардаев П.К.,

аспирант Алексеева Э.М.,

Восточно-Сибирский

государственный технологический университет, Россия

к.т.н. Павлов В.Е., Республиканская

служба государственного строительного надзора, Республика Бурятия, Россия

Особенности вспучивания пеностекол с использованием

цеолитсодержащих пород Забайкалья

Промышленность строительных материалов

представляет собой крупномасштабную

область использования природных цеолитов. На сегодняшний день проведены обширные

исследования и получены практические результаты по использованию природного цеолитсодержащего

сырья для получения строительных материалов, как путем гидратационного

твердения, так и обжигом (композиционные вяжущие, строительная керамика,

пенокерамика, сибирфом и т.д.) [1-6].

Однако, несмотря на вышеуказанные достижения, цеолитсодержащие породы относятся к

нетрадиционным видам сырья, полезные свойства и практическая ценность которых могут

проявиться при использовании эффективных технологий их переработки. Это связано

с большим разнообразием химико-минералогического состава цеолитсодержащего

сырья, рассеянностью и трудностью их добычи в чистом виде, необходимостью детального изучения для определения наиболее

рациональных путей использования данного вида неметаллического полезного

ископаемого.

В настоящей статье обсуждаются особенности

вспучивания пеностекол с

использованием цеолитсодержащих пород Забайкалья. Цеолитсодержащее сырье в регионе

представлено измененными и окристаллизованными перлитами, залегающими в

пределах Мухор-Талинского (Республика

Бурятия) и Холинского (на границе Бурятии и Забайкальского края) месторождений

перлитов. В соответствии с классификацией, данной В.В. Наседкиным, Н.И. Сергеевым [7-9], в

составе промышленных типов и разновидностей перлитового сырья различных

месторождений в отдельную группу выделены перлиты в разной степени измененные и

окристаллизованные. Среди них

встречаются массивные и зернистые перлиты иногда с кристаллитовой и порфировой

структурой (месторождения Пеликан, Холинское, Чугуевское, Богопольское и др.[9]). В большинстве своем эти перлиты неравномерно, но достаточно интенсивно

изменены и содержат значительное количество вторичных минералов в виде

монтмориллонита, каолинита, различных цеолитов и гидрослюдистых образований.

Иногда стекло частично окристаллизовано до фельзита и кварцполевошпатового

агрегата. В

измененных перлитах количество стекловатой фазы доходит до 90-70% от объема породы. Содержание

связанной воды в таких стеклах значительное (до 8-9%), а содержание гигроскопической воды достигает

2-3%.

В отношении массивных или зернистых частично

измененных и частично окристаллизованных перлитов, в эту группу включены измененные

(монтмориллонитизированные, цеолитизированные и каолинитизированные) перлиты и

витрокластические туфы, в которых содержание вторичных минералов составляет не

более 30-40 %. В указанных породах содержится значительное количество (1,5-4%)

слабосвязанной и до 2-3% структурной воды.

В работе [9] отмечено, что даже хорошо вспучивающиеся

глубоко гидратированные перлиты Мухор-Талинского и Холинского месторождений,

имеющие массивное строение и слабый «янтарный» блеск, в большинстве своем подвержены

цеолитизации и расположены вблизи зон разлома. По мнению автора, условия вторичной гидратации таких перлитов близки к условиям образования

цеолитов типа клиноптилолита и морденита.

Под

цеолитами (от греч. zéo -

киплю и líthos - камень из-за способности вспучиваться при нагревании)

понимают алюмосиликаты, кристаллическая структура которых образована

тетраэдрами [SiO4]4- и [AlO4]5-,

объединёнными общими вершинами в трёхмерный каркас, пронизанный полостями и

каналами. В последних находятся молекулы воды и катионы металлов (I и II групп

периодической системы Менделеева), а также аммония, гидрония, тетраалкиламмония

и др. введённые катионным обменом поливалентные ионы.

По

мнению автора [10], в той или иной степени цеолитизированы все породы, слагающие разрез Мухор-Талинской

структуры. Наиболее интенсивно цеолиты

замещают вулканические стекла (перлиты).

Под терминами ʺперлитʺ понимают

природные стекловатые горные породы, обладающие способностью вспучиваться при

быстром нагревании, давая при этом пористый пемзовидный продукт. По химическому

составу перлиты представляют собой щелочные алюмосиликатные стекла, содержащую

воду. К перлитам отнесены, во-первых, собственно вулканическое стекло, в различной степени

гидратированное, во-вторых, пехштейн, равномерно и весьма сильно гидратированное стекло, в-

третьих, обсидиан, маловодное стекло с содержанием воды менее 1%. В-четвертых,

это может быть пористый пемзовидный перлит. Поскольку сохранность

вулканического стекла мала, начинающийся метаморфизм переводит стекло в

фельзит, а гидротермальная переработка при малых давлениях – в

монтмориллонитовые глины или цеолитовые породы.

Таким образом, говоря о

цеолитсодержащих породах месторождений перлито-цеолитового сырья Забайкалья мы, прежде всего, имеем в виду массивные или

зернистые частично измененные и частично окристаллизованные перлиты, а именно

измененные (цеолитизированные, монтмориллонитизированные и каолинитизированные)

перлиты, а также витрокластические

туфы. Основной минеральной формой цеолитов в указанных породах является морденит.

Эпизодически встречается клиноптилолит, содержание которого не значительно. Наряду

с цеолитами породообразующими минералами цеолитизированных туфов являются: калиевый

полевой шпат, кристобалит, гидрослюды, кварц

и монтмориллонит.

Продуктивная толща приурочена

к средней части разреза - суммарному горизонту витрокластических и агломератовых

туфов. Содержание цеолитов в отдельных слоях витрокластических туфов достигает

60-65%, а в среднем равно 40%. Прочие

породы месторождения цеолитизированы незначительно. Общие запасы руд

оцениваются в 170 млн. т.

Основной целью настоящих исследований являлось получение

пеностекол с использованием витрокластического туфа (в дальнейшем – витротуфа) Мухор-Талинского

месторождения Республики Бурятия. Химический состав витротуфа (в масс. %): SiO2 73,78; Al2O3

12,25;

Fe2O3 0,8; FeO

0,43; CaO 0,61; MgO 0,29; TiO2

0,18; SO3 0,01; K2O

2,80; Na2O 2,80 и п.п.п. 3,45. Фазовый состав витротуфа

характеризуется наличием кристобалита с рефлексами 0,411; 0395; 0,242 нм. Меньшие рефлексы показали ортоклаз (0,507;

0,296; 0,279 нм), цеолитовый минерал морденит (0,903; 0,666, 0,462 нм), кварц

(0,340; 0,195 нм), монтмориллонит (0,315 нм) и др. (рис. 1).

Рисунок 1 – Рентгенофазовый анализ витрокластического туфа

Подготовку витротуфа осуществляли путем

дробления до фракции «песок», полностью проходящей через сито с размером отверстий 1 мм. Из полученного песка витротуфа выделяли фракцию

«порошок», полностью проходящую через сито 025. Полученные фракции подвергали

увлажнению в водном

растворе гидроксида натрия установленной концентрации. Смесь тщательно перемешивали и подвергали сушке при температуре

Т ≤ 350

ºС. Высушенный конгломерат

измельчали до Sуд = 400-500 м2/кг и подвергали обжигу без форм (в свободно

насыпанном виде) по специальному режиму с использованием предварительной термоподготовки.

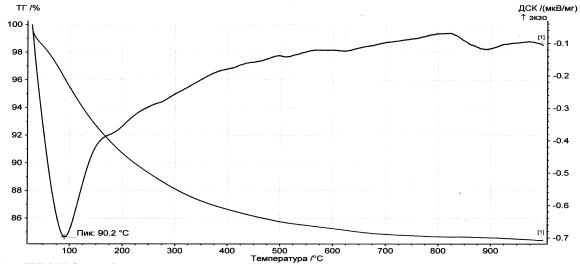

При выборе режимов термоподготовки и обжига руководствовались результатами

дифференциально-термического анализа витротуфа (рис. 2).

Рисунок 2 - ДТА

витрокластического туфа

Установлено, что средняя плотность

пеностекол уменьшается от 720 до 200 кг/м3 в ряду использования фракций: «песок» → «порошок» → «порошок, измельченный в виброистирателе». Самая

низкая плотность получена при обжиге порошка, измельченного в виброистирателе. Причем это было достигнуто при меньшей концентрации

щелочного раствора (23%) и меньшей температуре Тобж.

= 800 ºС, тогда как при использовании фракций «песок» и «порошок»

концентрация щелочного раствора составила 33%, а температура обжига 870 °С.

В таблице 1 приведены результаты экспериментов для

пеностекол с

использованием фракций «порошок» и «порошок после виброистирателя», в которых пеностекло обжигали в

стальных формах с внутренними размерами 70х70х70 мм.

Таблица 1 – Влияние

размера фракции и температуры на плотность пеностекол

|

№№ п/п |

Исходная фракция |

Тобж., ºС |

ρо, кг/м3 |

Rсж,, МПа |

|

1 |

Фракция «порошок» |

900 |

493 |

4,4 |

|

2 |

Порошок,

измельченный в виброистирателе |

800 |

474 |

4,1 |

На рисунке 1 показана зависимость средней

плотности пеностекол от температуры обжига.

На рисунке 1 показана зависимость средней

плотности пеностекол от температуры обжига.

Рисунок 1 – Влияние температуры обжига на плотность

пеностекол

Далее при варьировании концентрации

щелочного раствора и температуры обжига на порошке, измельченном в виброистирателе, были получены пеностекла

размером 100х100х100 мм, физико-технические свойства которых приведены в

таблице 2.

Таблица 2 – Основные физико-механические и теплофизические

свойства пеностекол

|

№№ п/п |

Средняя плотность ρо, кг/м3 |

Прочность при сжатии Rсж., МПа |

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м∙ ºС |

Водопоглощение W, % по массе |

|

1 |

538 |

3,4 |

0,103 |

0 |

|

2 |

355 |

3,0 |

0,062 |

4,5 |

|

3 |

356 |

2,0 |

0,063 |

1,6 |

|

4 |

360 |

3,0 |

0,063 |

0 |

Фазовый состав пеностекол характеризуется наличием

анортоклаза Na0.71K0.29AlSi3

O8 (d/п = 0.323; 0.409 нм) и

мональбита NaAlSi 3O 8. Это свидетельствует о

формировании новых фаз, а именно щелочных алюмосиликатов, которые обусловливают

структуру и свойства пеностекол.

В нашей работе

установлено, что на структуру и свойства пеностекол влияет исходный размер

частиц витротуфа и способ их получения: наименьший показатель средней плотности

достигнут при использовании порошка, полученного в виброистирателе. Этот

результат можно объяснить снижением энергии активации физико-химических

процессов при обжиге, благодаря механоактивации витротуфа вследствие

интенсивного разрушения каркаса и образования разорванных связей при виброизмельчении. Об эффективности

виброизмельчения цеолитсодержащей породы также свидетельствует то, что примерно одинаковый

уровень показателя средней плотности пеностекол достигнут при меньшей температуре

(≈ на 100 ºС) и меньшем

расходе дорогостоящего щелочного компонента.

Таким образом, цеолитизированные

витрокластические туфы, наряду

с кондиционными перлитами можно

рассматривать в качестве сырьевой базы для создания строительных таких

теплоизоляционных материалов, как пеностекло. Представляется также целесообразным

вовлечение ассоциирующих с перлитами пород, как липарит и фельзит в сферу материального производства

при получении конструкционно-теплоизоляционных пеностекол и подобных им пеноматериалов.

Вышеуказанный подход к выбору исходного сырья

при производстве обжиговых высокопористых алюмосиликатных материалов

(пеностекол, пеноцеолита, пенокерамики и пеноситаллов) способствует

эффективному использованию минерального сырья, когда наряду с кондиционными

неизмененными перлитами без микролитов и кристаллов используются и сопутствующие породы

(измененные перлиты и витрокластический туф, закристаллизованный и

раскристаллизованный перлиты, липарит и фельзит).

Литература:

1.

Овчаренко,

Г.И. Цеолиты в строительных материалах (монография)/ Г.И. Овчаренко, В.Л. Свиридов, Л.К. Казанцева// Барнаул, Изд-во

АлтГТУ, 2000.- 320 с.

2.

Казанцева,

Л.К. Физико-механические свойства сибирфома – пористого строительного материала

из цеолитсодержащих пород/Л.К. Казанцева, И.А. Белицкий и др.// Стекло и керамика, 1995.- №

10.- С. 3-5.

3.

Корнилов,

А.В. Нетрадиционные виды нерудного сырья для производства строительной

керамики/ А.В. Корнилов// Строительные материалы.-2005.-№2- С.50-51.

4.

Казьмина,

О.В. Расширение сырьевой базы для производства пеностеклокристаллических

материалов / О.В. Казьмина, В.И. Верещагин, А.Н. Абияка// Строительные

материалы, 2009.- № 7.- С. 54-55.

5.

Рахимова,

Н.Р. Шлакощелочные

вяжущие и бетоны с силикатными и алюмосиликатными минеральными добавками /автореферат дис. … докт. техн.

наук// Н.Р. Рахимова.- Казань, 2010.- 38 с.

6.

Дамдинова

Д.Р. Забайкальские цеолиты как сырье для получения пеностекол/ Д.Р. Дамдинова,

П.К. Хардаев и др.// Материалы международной научно-практической конференции

«Строительный комплекс России: наука. Образование. Практика». - Улан-Удэ, ВСГТУ, 2008.- С. 21-24.

7.

Наседкин

В.В. Методические указания по производству геологоразведочных работ на

неметаллические полезные ископаемые.- В кн.: Заполнители для легких бетонов

(вулканогенные породы)/ М.: Недра, 1974.

8.

Наседкин

В.В. Петрогенезис кислых вулканитов/ М.: Наука, 1975.

9.

Сергеев

Н.И. Особенности технологии получения вспученного перлита из сырья различных

месторождений.- В кн. Перлиты.М.: Наука, 1981.

10.

Приходько

В.И. Проблемы освоения цеолитизированных пород Мухор-Талинского комплексного перлит-цеолитовго

месторождения/ материалы Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием «Новые

технологии добычи и переработки природного сырья в условиях экологических

ограничений»: 26-30 июля 2004 г., г. Улан-Удэ, 2004. - С. 72-74.