Джаксыбаева С.Д., Шамурадов Х.

Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати, Казахстан

ДИКРОЦЕЛИОЗ

Дикроцелиоз,

так же как и фасциолез, является печеночным гельминтозом, поражающим домашних

травоядных, грызунов и человека.

Это

заболевание значительно менее злокачественно, не наносит такого ущерба, как фасциолез. Возбудителем

этого гельминтоза является Dicrocoelium lanceatum.

Возбудитель: Dicrocoelium lanceatum. Описание паразита. Сем. Dicrocoeliidae. Тело 7-10 мм

длины при ширине 1,5-2,5 мм. Диаметр ротовой присоски j 0,5 мм, брюшной - 0,6

мм. Позади брюшной присоски наискось друг к другу располагаются два семенника. Позади

их лежат яичник, семяприемник и тельце Мелиса. Задняя часть тела паразита

сплошь занята петлями матки. Матка заполнена яйцами, исходящие петли матки

наполнены несозревшими яйцами более Ветлой окраски, а восходящие содержат яйца

зрелые, темно- бурого цвета. Половые отверстия открываются впереди брюшной

присоски близ кишечного разветвления. Имеется половая бурса, боку от кишечных

стволов в средней части тела паразита располагаются желточники.

Яйца

темнобурого цвета, с толстой скорлупой, ясно асимметричные; размер их: 0,038-0,054

х 0,022-0,036

мм.

Дефинитивные хозяева: различные

млекопитающие - овца, крупный рогатый скот, коза, верблюд, осел, лошадь,

свинья, плени (пятнистый олень, изюбрь), заяц, суслик, кролик, медведь и

человек.

Промежуточные хозяева: сухопутные

моллюски (виды рода Heliceila и

некоторые другие).

Локализация: желчные ходы печени.

Паразиты в

печени откладывают яйца, содержащие в себе вполне сформированного мирацидия.

Яйца весьма устойчивы к высыханию, сохраняя жизнеспособность в течение многих

месяцев. Мирацидии во внешней среде не вылупляются ни на суше, ни в воде, а

выходят лишь при попадании в кишечник соответствующих наземных моллюсков -

промежуточных хозяев. Из кишечника моллюска мирацидии проникают в его печень и

здесь претерпевают дальнейшее развитие. Вначале мирацидий сбрасывает ресничатый

покров и превращается в спороцисту. Эта спороциста дает начало нескольким

дочерним спороцистам, в которых затем развиваются церкарии. Все развитие

личиночных поколений в моллюсках длится, по видимому, не менее 3 недель, либо

дефинитивных хозяев (овцу, кролика) удавалось заразить моллюсками 82-и

134-дневной давности инвазии.

Изменения,

вызываемые дикроцелиумом, происходят преимущественно на желчных ходах, в то

время как железистая ткань вовлекается в процесс во вторую очередь. Изменения

на желчных ходах выражаются в форме расширения их просвета, появления

разращений и катаррального воспаления. Процесс развивается в виде атрофии или

полного исчезновения эпителиального покрова протоков или в виде

гиперпластического размножения эпителия с образованием папилломатозных и

железистых разращений.

В более

далеко зашедших случаях в печеночных клетках обнаруживаются признаки атрофии и

периферическая, как и центральная жировая инфильтрация. Вторичные изменения

развиваются как билиарный цирроз, приводящий к образованию фиброзной ткани

вокруг долек. Макроскопические изменения по сравнению с микроскопическими

незначительны. Они заключаются в утолщении капсулы, выступании желчных ходов,

стенки которых утолщены в виде белых плотных тяжей. Иногда под капсулой

обнаруживаются мелкие серовато-белые ветвистые минированные ход:

располагающиеся большей частью по краевым участкам печени Паразитами особенно

сильно бывает инвазирована левая доля печени. На почве изменений структуры и

функций печени могут наблюдаться смертельные заболевания животных. Дикроцелиоза

следует ставить по нахождению яиц дикроцелиума в испражнениях.

Яйца

темнобурого цвета (в зрелом состоянии), с толстой оболочкой, ясно

асимметричны. На одном полюсе яйца имеется крышечка. Размер яиц 0,038-0,054

мм длины и 0,022-0,036

м ширины (0,045 X 0,030 мм). В виду высокого удельного веса яиц (около 1,3)

обычный флотационный метод Фюллеборна для обнаружения

яиц непригоден; по опытам Вольф наилучшие результаты дал флотационный метод с

применением насыщенного раствора поташа. Яйца дикроцелиума весьма схожи с

таковыми эуритремы как по морфологии, так и по размерам.

Средства,

применяемые против фасциол (четыреххлористый углерод, препараты мужского

папоротника), на дикроцелиума не действуют. В единичных опытах терапии

дикроцелиоза человека хорошие результаты давала инъекция эметина.

Эуритрематозы

-

гельминтозы поджелудочной железы, реже печени, встречающиеся у крупного

рогатого скота, овец, коз, верблюда и некоторых диких животных. Возбудители -

Eury- Ігеііа pancreaticum и

Е. coelomaticum из

сем. Dicrocoeliidae и

некоторые другие виды этого рода.

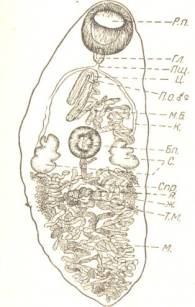

Возбудитель: Eurytrema pancreaticum. (рис.26)

Сем. Dicrocoeliidae (26-27). Тело 9,5 -16,0 мм длины

и 5,5-8,5 мм ширины. Ротовая присоска 2,1 мм в диаметре, брюшная -1,45-1,90мм.

По сторонам от последней лежат семенники, а сзади от них комплекс органов

женской полонии системы: яичник, семяприемник, тельце Мелиса. Матки заполняют

всю заднюю половину тела. Яйца похожи

на таковые Dicrocoelium lanceatum, но

несколько крупнее. Размер яиц: 0,045-0,060 х 0,030-0,036 мм

(0,054 х 0,036).

|

|

Рис. 26. Eurytrema pancreaticum из панкреаса крупного рогатого

скота.

Дефинитивные хозяева: крупный рогатый скот,

буйвол, овца, коза, двугорбый верблюд, косуля,

заяц и человек.

Промежуточные хозяева: наземные моллюски.

Локализация (у дефинитивного

хозяина): поджелудочная железа.

Первые

попытки изучения цикла развития эуритремы принадлежат Скворцову и Вольф.

Указанные авторы установили, что в свежеотложенных яйцах имеется вполне

сформированный мирацидий, который ни в воде, ни на суше во внешней среде не

вылупляется. При проведении опытов заражения наземного моллюска (Eulota lantzi) были

обнаружены спороцисты, повидимому относившиеся к Е. pancreaticum. Исследования пока

остались незаконченными.

Патогенез

эуритрематоза еще слабо изучен. Патолого-анатомические изменения в

поджелудочной железе изучались Всеволодовым, который констатировал, что

эуритрематоз овец протекает в виде хронического интерстициального панкреатита

и катаррального сиалангита (воспаление выводных протоков) или при сильной

инвазии - в виде некротизирующего панкреатита и некротизирующего сиалангита. В

отличие от других трематодозов (как фасциолез, дикроцелиоз, описторхоз),

Всеволодов в качестве характерной черты при эуритрематозе подчеркивает наличие

глубокого некротического процесса

как в протоке, так и в паренхиме органа.

Клинические

признаки: анемия, истощение при нормальном аппетите к еде, но возрастающей

жажде: вялость, отеки на шее груди; понос, иногда со слизью температура

субнормальная пульс слабый.

Смерть от

истощения. При вскрытии констатируется: кахексия, гастроэнтерит, водянка

полостей. В поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке большое количество

эуритрем, отсутствующих в печени и других отделах кишечника.

При испытании

различных терапевтических средств наилучшие результаты давало внутривенное

введение 2% Tartarus stibiatus по

15 - 20

куб. см дважды в неделю.

Рис. 27. Eurytrema pancreaticum из поджелудочной железы крупного

рогатого скота

Р. п. — ротовая присоска; Гл. — глотка; Пщ. — пищевод; Ц

— циррус;

Я. о. — и — мужское и женское половые отверстия; М. б. — мужская бурса; К. — кишечник; В. п. — брюшная присоска; С.— семенник; Спр.—• семяприемник; Я.— яичник; Т. М.—-тельце Мелиса; Ж.— жел- точники; М. — матка.

Литература:

1.

Бронштейн А.М., Малышев Н.А., Лучшев В.И. Амебиаз: клиника,

диагностика, лечение// КМ АХ. -2001. -Том 3, № 3. -С. 215221.

2.

Бронштейн А.М., Токмалаев А.К. Паразитарные болезни человека:

протозоозы и гельминтозы: Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2002. - 207 с: ил.

3.

Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни. В 3 т. -

Киев: «Здоровья», 2000. - Т. 1. - 904 с.