АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ РЕЛЬЕФА

НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ

ОЛХА

(ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Иванова Р.Н., Бикмулина К. В., Чимитдоржиева Е. А.

Иркутский

государственный технический университет

Иркутск,

Россия

Район исследований относится к территории, где массовые

геологические исследования проводились в середине прошлого столетия или немного

позднее. Специальные геморфологические съемки не проводились совсем или

фрагментарно.

За прошедший период времени появились новые

методы анализа рельефа, позволяющие получать не только подробную характеристику

основных форм рельефа, рельефообразующих процессов и истории его формирования,

но и делать выводы о тектонической обстановке изучаемой площади [2, 3].

Результаты таких исследований могут быть использованы как при создании общей

геологической модели района, так и при проведении специальных

инженерно-изыскательских работ с целью проектирования зданий и сооружений, а

также для прогноза сейсмичности территории.

В качестве исходного материала для

морфометрического анализа была использована топографическая карта Шелеховского района Иркутской

области масштаба 1:50000. Район расположен на

правом и левом берегу долины реки Олха вдоль железной дороги от станции

Черемушки до станции Орленок. Абсолютные отметки рельефа исследуемой территории

варьируют от 440 до 793 м. Общий анализ морфометрических показателей рельефа площади в соответствии с

классификацией А.П.Кочнева [1, табл.6] позволяет четко выделить два типа

рельефа:

¾

практически

нерасчлененный, равнинный;

¾

и низкогорный, средне расчлененный рельеф (холмогорье).

Целью данного исследования было проведение

анализа рельефа по методике морфометрического анализа. Морфометрический анализ

территории включал в себя составление

карт 3-х видов:

- карты порядков речных долин;

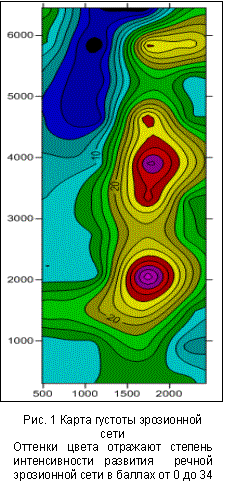

- карты «густоты» эрозионной сети (рис. 1);

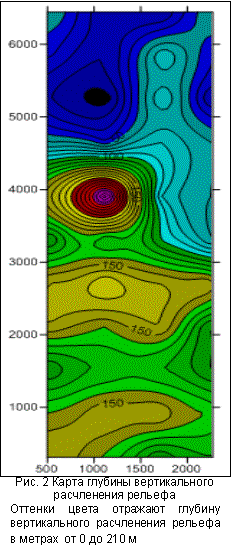

- карты глубины вертикального расчленения

рельефа (рис. 2).

Для составления карты

порядков речных долин по топографической карте была составлена географическая

основа, на которой были копированы все реки, тальвеги оврагов, балок, сухих

долин. Затем, с использованием дихотомической классификации В.П. Философова,

был определен порядок долин [6].

Для составления карты

порядков речных долин по топографической карте была составлена географическая

основа, на которой были копированы все реки, тальвеги оврагов, балок, сухих

долин. Затем, с использованием дихотомической классификации В.П. Философова,

был определен порядок долин [6].

Согласно этой классификации, за поток 1 порядка

принимается элементарная долина, в которую не впадает ни одна другая. При слиянии

двух долин 1 порядка образуется долина 2 порядка и т.д. В соответствии с данной

методикой на изученной территории были выделены порядки речных долин с 1 по 5.

В площадном распространении наблюдается асимметрия:

максимальное развитие долин 1 - 4 порядка наблюдается на правом борту долины р.

Олха, в то время как левый борт характеризуется развитием долин преимущественно

1 - 2 порядка.

Кроме того на левом борту долины первого порядка в

большинстве имеют большую протяженность, чем на противоположном борту. Нередко

они впадают непосредственно в долину р. Олха, не сливаясь с притоками более

мелких порядков.

Основой для построения карты «густоты» эрозионной сети является карта порядков речных долин,

которая позволяет наиболее наглядно продемонстрировать выделенную

неоднородность территории.

Для ее составления на карту порядков речных

долин была нанесена квадратная сетка со стороной квадрата 4 см. Внутри каждого

квадрата была подсчитана сумма долин с учетом их порядков. Полученные таким

образом цифры показывают плотность речной сети. Они проставляются в центре

соответствующего квадрата. Значения плотности между центрами соседних квадратов

экстраполируются по закону линейного распределения плотности. Карта «густоты»

эрозионной сети представляет совокупность изолиний плотности речной сети (рис.

1).

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что

эрозионная сеть на территории неоднородна. По результатам анализа в строении

эрозионной сети можно выделить три блока.

Зоны с максимальной густотой эрозионной сети находятся

в центральной и южной части, а также на

северо-востоке района.

В центральной и южной части рисунок изолиний

имеет субмеридиональный характер, максимумы густоты приурочены к правому борту

долины реки Олха, также как на карте порядков речных долин. При этом области

максимумов выстраиваются в цепь. Второй блок с высокими значениями густоты

эрозионной сети наблюдается в северо-восточной части района. Здесь ориентировка

максимумов изолиний субширотная.

Минимальное развитие процессов образования

речной сети наблюдается в восточной части района.

Причем

на отдельных участках здесь низкие значения густоты эрозионной сети

пространственно совпадают с долиной реки Олха, которая имеет 5 порядок.

Следовательно, наблюдаемые западнее долины р. Олха максимальные значения

густотой речных долин имеются за счет развития здесь большого количества мелких

долин 1 - 2 порядка, что говорит об относительной тектонической активности

данного участка.

В северной части

наблюдается выходящая за пределы изученной площади субширотная область низких

значений густоты эрозионной сети сопряженная с областью максимальных значений.

Такое положение этих максимумов свидетельствует о поперечном положение данного

блока, относительно всей структуры площади.

В северной части

наблюдается выходящая за пределы изученной площади субширотная область низких

значений густоты эрозионной сети сопряженная с областью максимальных значений.

Такое положение этих максимумов свидетельствует о поперечном положение данного

блока, относительно всей структуры площади.

В южной части проявлена область относительно

высоких значений густоты эрозионной сети имеющая субширотное простирание.

Пространственное положение и ориентировка данного максимума совпадает с

положение Ангарского надвига, который наблюдается в нескольких обнажениях на

этом участке [5].

Таким образом, отмечаются различия в строении

всех трех выделенных блоков, исходя из чего, можно предположить, что блоки

имеют различное строение, смещены вследствие тектонических движений и (или) в

них по разному проявлена неотектоническая активность.

Для более подробного изучения интенсивности и

характера тектонических движений была составлена карта глубины вертикального

расчленения рельефа.

Для этого на топооснову была нанесена квадратная

сетка с таким же размером ячейки, как и для карты густоты эрозионной сети. В

каждом квадрате были найдены минимальные и максимальные отметки. Разность этих

отметок отображает величину расчлененности рельефа в пределах одного квадрата.

Полученные цифры были проставлены в центре каждого квадрата.

На карте глубины вертикального расчленения

отчетливо выражены два блока:

ü северный-северо-восточный;

ü центральный-юго-западный

(рис.2).

Данные блоки полностью соответствуют выделенным

участкам с разным типом рельефа.

В северной и северо-восточной части рельефа

наблюдается минимальные величины глубины вертикального расчленения рельефа.

Относительные превышения водоразделов над долинами здесь не превышают 10 - 75

м. Данная территория представлена осадочным комплексом пород юрского периода

слагающих верхнюю часть чехла

Сибирской платформы.

В центральной и юго-западной части территории

наблюдается максимальная расчлененность рельефа, относительные превышения здесь

составляют 100 - 210 м. Это участок развития складчатых образований кембрийского возраста, также

слагающих платформенный чехол и геологических образований архей -

протерозойского возраста обрамления платформы, традиционно относимых к

Байкальской горно-складчатой области [4, 5].

Крутые склоны рельефа этой части территории связаны с

наличием здесь древнего складчатого Шарыжалгайского выступа фундамента

Сибирской платформы и обширной многофазной интрузии гранитоидов Саянского

комплекса. Вмещающими породами являются древние архейские гнейсы, прорванные

многочисленными жилами пегматита и кварца. Все зафиксированные в районе магматогенные образования устойчивы в зоне

гипергенеза и формируют положительные формы рельефа с крутыми склонами, нередко

наблюдаются крутые скальные обнажения. На этом участке развиты глубокие V - образные долины притоков реки

Олха.

Граница между блоками с разной величиной глубины

вертикального расчленения приурочена к разрывному нарушению, по которому

проходит граница между кембрийскими и юрскими образованиями. Данный разлом

отражен на всех доступных геологических картах и схемах. На местности разлом

проявлен в виде уступа, четко выраженном в рельефе. Его северо-западная ориентировка полностью отражена в морфологии границы

между блоками на карте расчленения рельефа (рис. 2).

Таким образом, морфометрический анализ позволил

выявить неоднородное строение района, обусловленное наличием явных и

предполагаемых зон разрывных нарушений, а также возможного различного характера

современных тектонических процессов.

Область наиболее активного тектонического

движения, и как следствия более развитой речной сети, находится в южной,

центральной и северо-восточной части района.

Факт активного развития эрозионных процессов в

северо-восточной части исследованной территории представляет наибольший

интерес, так как этот участок относится

к чехлу Сибирской платформы. Данная территория считается устойчивой и

стабильной, в то время как полученные в результате анализа речной сети данные

свидетельствует о том, что современные тектонические движения в этом блоке,

несомненно, имеют место. Дальнейшие исследования предполагается посвятить

выявлению других признаков тектонической активности этого участка, на ряду с

подробным изучением всех морфодинамических процессов формирования рельефа всей изученной территории.

Литература

1.

Кочнев А.П. Некоторые вопросы оптимизации

морфометрической систематики рельефа Земли. // Вестник ИрГТУ. – 2004. - № 1. –

С. 8

- 20

2.

Ласточкин А.Н. Основные

составляющие морфологических исследований в геоморфологических и смежных науках.

/ Морфология рельефа, М., Научный мир, 2004. С. 24 - 46.

3.

Погорелов A.B., Нетребин П.Б.

Орография Большого Кавказа: новые подходы к моделированию. // Географические исследования Краснодарского

края: сб. научн. тр. Вып. 5. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2010. С. 7 - 20.

4.

Сальникова

Е.Б., Котов А.Б., Левицкий В.И., Резницкий Л.З., Мельников А.И., Козаков И.К.,

Ковач В.П., Бараш И.Г., Яковлева С.З. Возрастные рубежи проявления

высокотемпературного метаморфизма в кристаллических комплексах Иркутного блока

Шарыжалгайского выступа фундамента Сибирской платформы: результаты U-Pb датирования единичных зерен циркона.

// Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2007 - Т. 15, № 4 - С. 3 - 19.

5.

Сизых

В.И., Мазукабзов A.M., Александров В.К. Соотношение надвиговых и складчатых

структур в краевых системах юга Сибирской платформы. // Геодинамика, структура

и металлогения складчатых сооружении юга Сибири. Новосибирск. – 1991. - С. 284

– 286.

6.

Философов

В.П. Основы морфометрического метода поисков тектонических структур . - Изд-во

Саратов. ун-та, 1975. - 232 с.