Сексенов

Камбар Умурзакович

Кызылординский

филиал РГКП «Центр судебной медицины» МЗ РК, Казахстан

Судебно-медицинская морфологическая оценка ДВС- синдрома, как основное

проявление шока

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром)

характеризуется активацией факторов свертывания крови, которое приводит к

появлению многочисленных тромбов в сосудах микроциркуляторного русла (МЦР)

всего организма: при этом расходование факторов свертывания и обусловленная

этим активация фибринолиза обычно сопровождаются массивным кровотечением

(кровоизлиянием).

Большинство авторов считают, что распространенный тромбоз в капиллярах и

венулах МЦР является морфологическим эквивалентом шока.

Наиболее

полное представление о морфологических находках при ДВС-синдроме дают Зербино

Д.Д., Лукасевич Л.Л. (1982). Они описывают фибриновые, тромбоцитарные,

эритроцитарные, глобулярные и лейкоцитарные тромбы, подчеркивая, что

классические тромбы, обнаруживаемые в крупных сосудах, для ДВС-синдрома не

характерны [1].

В монографии, посвященной шоку (Ю. Шутеу и соавт.,

1981) ссылаясь на ряд исследований указывают, что патологоанатомические

доказательства синдрома ДВС при упорном поиске можно обнаружить в 95% случаев

[2].

Таким образом существуют два основных типа

патоморфологических признаков ДВС-синдрома: прямые – микротромбы в сосудах МЦР, непрямые – геморрагии и некрозы.

В морфологии принято говорить о

ДВС-синдроме, если в сосудах МЦР обнаруживаются фибриновые тромбы, причем, если они локализуются в

1-2 органах, то такое тромбообразование называют локальным (локальное

внутрисосудистое свертывание), и только при наличии тромбов в трех органах и

более внутрисосудистое свертывание обозначается как диссеминированное (диссеминированное

внутрисосудистое свертывание) [3; 4; 5].

До сих пор не существует технических

приемов для прижизненного определения наличия и локализации тромбов крови,

поэтому пока только морфологические методы исследования позволяют составить

объективное представление о частоте ДВС крови при том или ином заболевании.

Было исследовано 12 секционных

наблюдений лиц, умерших вследствие различных видов шоков.

Гистологическому окрашиванию

гематоксилином и эозином подвергались

все внутренние органы.

В морфологической диагностике

ДВС-синдрома мы придерживались общепринятого критерия – наличие фибриновых тромбов в сосудах

не менее чем в трех органах. Обнаружение тромбов в 1–2 органах расценивалось

как локальное внутрисосудистое свертывание крови (ЛВС крови).

В 11 случаях из 12 представленных

имел место ЛВС крови, лишь в одном случае был обнаружен ДВС-синдром в «чистом»

виде.

При ДВС-синдроме тромбы

образовывались в просвете сосудов микроциркуляторного русла, локализовались

наиболее часто в тех органах, где располагался патологический процесс.

Микротромбы лежали в просвете сосудов

свободно, не перекрывая его просвет и занимая наиболее часто 1/5–1/3 его

пространства.

Наиболее часто тромбы встречались в просвете венул, реже в

просвете артерий и капилляров.

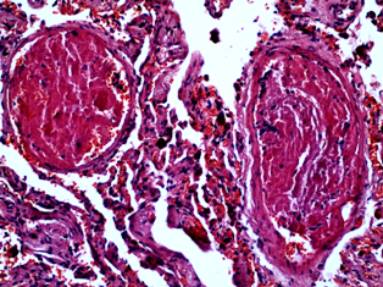

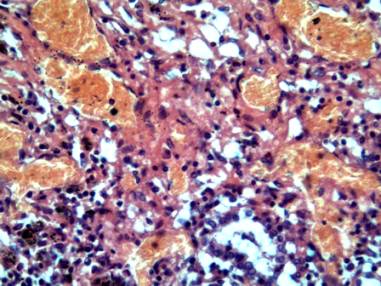

Фибриновые тромбы в просвете сосудов

МЦР в более чем трех органах обнаружили лишь у 1 умершего. При этом фибриновые тромбы, представляли собой округлые образования, состоящие из

тесно переплетенных между собой нитей фибрина и имеющие вид плотных однородных

масс.

|

Рисунок 1-Фибриновые тромбы |

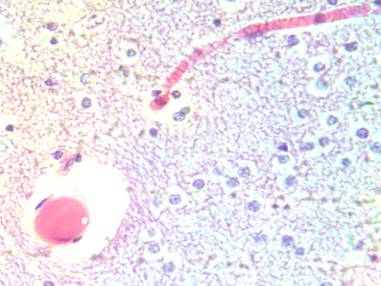

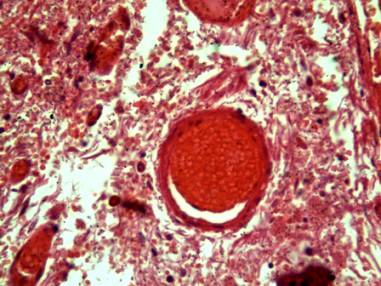

В 4 случаях из 12 в

сосудах МЦР встретились гиалиновые тромбы, которые тоже преимущественно

состояли из фибрина. Эти гомогенные плотные

эозинофильные массы округлой формы, не связанные со стенкой сосуда, встречались преимущественно в

капиллярах.

|

Рисунок 2- Гиалиновые тромбы |

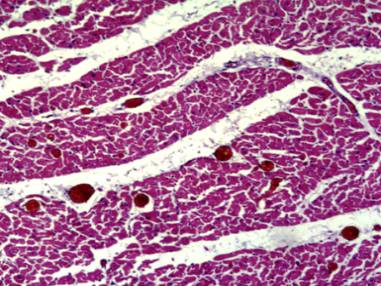

В 6 случаях имели место эритроцитарные (красные) тромбы, которые встречались в различных

органах и на всех участках МЦР. В их состав входило большое количество

гемолизированных эритроцитов в большом количестве, тромбоцитов и фибрина.

|

Рисунок 3- Эритроцитарные тромбы |

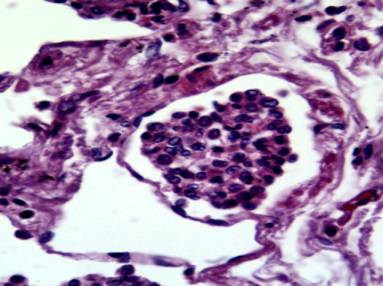

У 1 умершего встретились лейкоцитарные (белые) микротромбы, состоящие из лейкоцитов, скрепленных

нитей фибрина и тромбоцитов.

|

Рисунок 4- Лейкоцитарные тромбы |

При этом во всех представленных случаях имели место

эритростазы, эритросладжи, эритроцитолизис в сосудах МЦР, в одном случае,

связанном с лейкоцитарными тромбами в сосудах МЦР встречались лейкостазы.

Эритростазы в форме монетных столбиков, петель,

гирлянд или крупных конгломератов.

|

Рисунок 5- Эритросладжи в сосудах МЦР |

Эритросладж проявлялся в виде агрегации эритроцитов, но при этом форма

части эритроцитов сохранялась.

Рисунок 6- Эритроцитолизис

Эритроцитолизис

при микроскопии определялся по большому количеству гемолизированных клеток,

спаянных в плотный конгломерат.

Таковы критерии морфологической диагностики

ДВС-синдрома, обнаруженные в 12 секционных случаях различных видов шока.

Выводы:

- Судебно-медицинский диагноз должен строиться с

учетом совокупности клинических симптомов, лабораторных показателей и

патогистологических критериев.

- Основным проявлением ДВС-синдрома следует считать образование фибриновых,

гиалиновых тромбов в сосудах МЦР;

-

В постановке ДВС-синдрома нахождение красных, лейкоцитарных, тромбоцитарных,

смешанных тромбов должны сочетаться с

основным признаком;

- Нахождение в сосудах МЦР стазов, сладжей и лизиса

свидетельствуют о незаконченности процессов тромбообразования с наличием

формирования предтромбов.

Литература:

1.

Зербино

Д.Д., Лукасевич Л.Л. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания

крови //Арх. патол.-1982.- №4.-С.29-39;

2. Шутеу Ю. с соавт.

Военное издательство Шок. Бухарест, 1981 (перевод с румынского). — 515 с.;

3.

Каньшина Н.Ф. Особенности поражения

почек при диссеминированном внутрисосудистом свертывании крови (к морфогенезу

кортикальных некрозов) //Apx.патол.-1983.-N3.-C. 46-51.

4.

Каньшина Н.Ф. Органопатология

бактериального шока //Арх. патол.-1983 (б).- N12.- С. 20-27.;

5.

Зербино Д.Д., Лукасевич

JI.JL, 1989

Зербино Д.Д., Лукасевич Л.Л. Диссеминированное

внутрисосудистое свертывание крови: Факты и концепции. М.:Медицина.-1989.-256

с. ;