Дифференциально-термический

анализ шихтовых смесей для выплавки технического кремния.

Ким

С.В. 1,

к.т.н., заведующий лабораторией «Металлургии чугуна и топлива»,

Турсынова

А.А. 2.,

магистрант кафедры НТМ,

Головач

А.С.3,

магистрант кафедры НТМ

1Химико-металлургический институт

им. Ж. Абишева,

2,3Карагандинский государственный

технический университет

Главной особенностью промышленного

производства кремния является использование кремнеземсодержащего сырья и

углеродистых восстановителей, характеризующихся высоким содержанием полезных

компонентов и низким содержанием шлакообразуюших примесей, в связи с чем

электроплавка кремния является практически бесшлаковым процессом. К рудной

части и восстановителям при выплавке кремния и его сплавов предъявляют высокие требования,

особенно по чистоте примесей. Традиционно используемые в качестве

восстановителей углеродистые материалы это древесный уголь, нефтяной кокс,

некоторые сорта малозольного каменного угля и древесная щепа. Данные

восстановители различны по свойствам, особенно по структуре, и не всегда могут

применяться для производства кремния из-за своей дороговизны и дефицитности.

Таким образом, создание альтернативных

видов восстановителей и их использование для технологии выплавки кремния и его

сплавов c

целью сокращения расхода древесного угля и нефтекокса или полного его

исключения из технологического процесса производства кремния является важной

задачей.

Для проведения

опытно-экспериментальных исследований по разработке технологии производства

технического кремния использовались кварцы месторождения «Актас» фракции 10-25

мм. Химический состав кварцев приведен в таблице 1. По химическому составу и

основным физико-химическим свойствам кварцы месторождения «Актас»

характеризуются как высококачественный первичный материал.

В качестве

восстановителя для выплавки технического кремния использовали низкозольный спецкокс,

полученный термоокислительным коксованием из обогащенного шубаркольского угля.

Таблица1.

Химический состав кварца месторождения «Актас»

|

Наименование |

Химический состав, % |

|||

|

SiO2 |

Al2O3 |

FeO |

CaO |

|

|

Кварц |

99,81 |

0,18 |

н/о |

н/о |

Для сравнительного

анализа процессов, протекающих при

нагреве кварца в присутствии различных восстановителей, были подготовлены пробы

низкозольного спецкокса, а также древесного угля, традиционно используемых при

электротермии кремния. С целью уточнения влияния восстановителей на характер

взаимодействий в шихтовой смеси при ее нагреве до 1500ºС, в том же

температурном интервале были предварительно сняты термограммы для каждого из

указанных углеродистых материалов в отдельности.

Для получения

сравнительных данных нами использованы восстановители:древесный уголь и

низкозольный спецкокс. Технический и химический состав золы

использованных восстановителей приведен в таблице 2.

Таблица

2.Технический анализ и химический состав золы углеродистых восстановителей

|

Наименование материала |

Технический анализ, % |

Химический состав золы, % |

|||||

|

Wp |

Ac |

Vr |

SiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

CaO |

|

|

Древесный

уголь |

6,0 |

1,4 |

19,0 |

2,34 |

3,0-14 |

1,56 |

42,5 |

|

Нефтяной

кокс |

3,1 |

0,16 |

3,6 |

12,0 |

14,9 |

9,1 |

2,4 |

|

Низкозольный

спецкокс |

4,6 |

3,78 |

2,2 |

48,72 |

18,15 |

3,95 |

4,20 |

Термическая

диссоциация смешанного взаимодействия кварца месторождения «Актас»

восстановительными агентами (Н2, СО, СН4, Ств.)

древесного угля, нефтекокса и низкозольного спецкокса в различных соотношениях

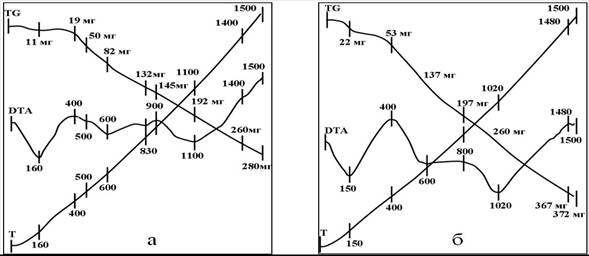

имеет несколько иной характер. Так, дериватограммы шихтовых смесей,

представленные на рисунке 2, наглядно демонстрируют различие в характере

фазовых превращений кварца в присутствии восстановителя в зависимости от температуры

и продолжительности нагрева.

а – с древесным углем и нефтекоксом; б – с низкозольным спецкоксом

Рисунок

2 – Дериватограммы шихтовых смесей

Навески шихтовых смесей готовили по двум вариантам:

1) кварц 63,8%, древесный уголь 28,1% и нефтекокс 8,2%, общий вес

пробы – 860 мг.

2) кварц 62,5% и низкозольный спецкокс 37,5%, общий вес пробы –

1280 мг.

При

рассмотрении DTA – кривой

дериватограммы смеси кварца с древесным углем и нефтекоксом (рисунок 2

а)отмечен ряд термических эффектов, что позволяет выделить наиболее характерные

температурные интервалы: 20–400,

400–760, 760–900, 900–1300 и 1300–1500 °С

В

первом температурном интервале 20–400 °С, фиксируется эндотермический

эффект испарения гигроскопической (адсорбированной) влаги с максимумом при

160°С.Последующий эндотермический эффект в интервале 400–760 °С с

минимумом при 600 ˚С характеризует

параллельное протекание процессов

выделения летучих древесного угля и полиморфного превращения кварца

α-кварц ® β-кварц.

Последующий небольшой эндотермический эффект в температурном интервале 760–900°С

при 830 ºС соответствует зоне развития реакции поликонденсации

древесного угля с потерей массы до 132 мг.

При

дальнейшем повышении температуры с 900 до 1300ºС на кривой ДТА

дериватограммы фиксируется широкий эндотермический эффект, соответствующий

наложению ряда процессов, это процессы глубокой перестройки кристаллической

решетки кварца ичастичной модификации α-кварца

в α-тридимит, отщепления наибольших количеств водорода и оксида

углерода древесного угля, а также разрушения структуры нефтекокса. В следующем

температурном интервале 1300–1500 ºС проявляется небольшой

эндоэффект, сопровождающий переход β-кварца

в α-кристобалит.

В соответствии с результатами проведенного

дифференциально-термического анализа, протекание восстановительных процессов в

присутствии различных углеродистых материалов становится возможным при

температуре выше 1460 ºС. Подтверждением сказанного является

отсутствие на дериватограммах термических эффектов восстановления кремния. Практическая

значимость полученных результатов несомненна, т.к. проведенныеисследования

позволяют оценить поведение отдельных компонентов шихты, а также самой шихты в

целом на стадии предварительного нагрева на колошнике электропечи.